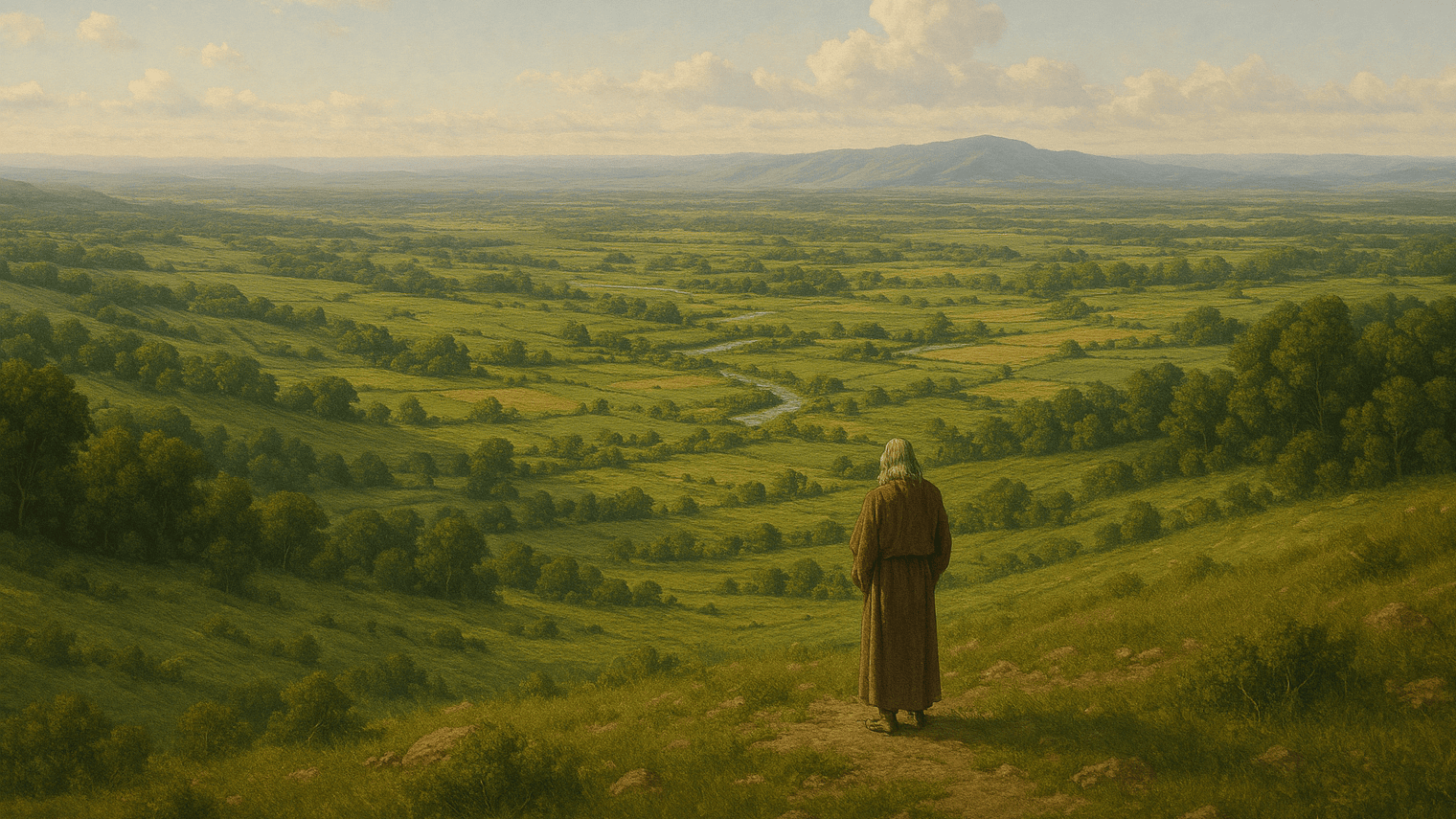

La Tierra Prometida

Un viaje narrativo hacia las preguntas que evitamos responder...

Capítulo uno: En el principio.

Al otro lado del mundo, lejos de la tierra que vio nacer una de las historias más antiguas de la humanidad, José se pregunta qué podría tener que ver todo aquello con él. El calor derrite, gota a gota, los cubitos de hielo en su vaso. El aire espeso de la región lo mantiene tendido frente al ventilador esa mañana. Sin proponérselo, su mente se suelta y empieza a divagar.

Su tío, a quien todos llaman “hombre de fe”, había leído en una reunión familiar un pasaje sobre la vida de Moisés, uno de los gigantes de la Biblia. José había escuchado esa historia desde niño, pero jamás logró descifrarla del todo. Esa mañana se detiene y, casi en voz alta, se pregunta:

—¿Por qué Moisés no entró en la Tierra Prometida?

Piensa en el Dios de la Biblia como en una figura dura, implacable, incluso cruel. La idea le sabe a injusticia. Pero la herencia de la fe en la que creció le aprieta el pecho y lo hace retraerse, como si temiera que un rayo cayera sobre él por atreverse a pensarlo.

El timbre interrumpe sus pensamientos.

—Debe ser el paquete de Temu que viene de China —piensa, y una chispa de entusiasmo le cambia el ánimo.

Sale a recibirlo. Olvida por completo su inquietud. La vida, al fin y al cabo, sigue su curso: trabajar, comer, darse algún gusto… nadie puede pasarse los días enteros persiguiendo musarañas.

Esa noche duerme con la satisfacción breve que deja un objeto nuevo. Tras un capítulo de su serie favorita, el sueño lo vence. Pero la calma no dura: una llamada hiere el silencio de la madrugada.

Su padre está en el hospital. Corre. Al llegar, ve a su madre, a sus hermanos, a un par de tíos. Los rostros le dicen, antes que cualquier palabra, que todo está mal. Mientras escucha a los médicos, el mundo se le vuelve más pequeño y más oscuro.

José no es especialmente creyente, pero en ese instante una necesidad desesperada de aferrarse a algo le rompe el alma. Cae de rodillas. Promete, suplica, se lamenta. Pero su padre muere esa noche, y con él, su fe se desploma.

—Si podías salvarlo… ¿por qué no lo hiciste? —le grita a Dios por dentro—. ¿Qué te costaba? ¿No se supone que lo puedes todo?

Regresa a su departamento. No quiere pensar, pero sabe que el amanecer traerá papeles, trámites, llamadas, la carga de un funeral. Se deja caer en la cama. El sueño se resiste.

Entonces, algo cambia en la oscuridad. Una sombra toma forma frente a él.

—¿La muerte de mi padre me habrá vuelto loco? —piensa, con miedo y desconcierto.

No es el fantasma de su padre. La presencia es distinta. No parece de este mundo. Es un mensajero, sin duda. Un enviado del único ser que ha existido desde el principio de todo.

Capítulo dos: El valle de los huesos.

El visitante se presenta. En la incertidumbre de la noche, cualquiera habría sentido terror, pero yo solo sentí un oleaje de ira subiendo desde lo más hondo. Era mi oportunidad de decirlo todo, sin reservas: preguntas, quejas, acusaciones.

Él escuchó sin interrumpir, como si cada palabra se hundiera en un pozo sin fondo. Cuando terminé, me miró y dijo:

—¿No te sientes agradecido hoy?

Creí que se burlaba. ¿Agradecido? Mi padre acababa de morir. Y ahora sabía que el único capaz de detener la muerte existía… y no hizo nada.

—Agradecido por su vida —respondió él.

Entonces me mostró el mundo. Lo vi entero, como si lo recorriera en un suspiro: un planeta gobernado por mi propia especie, a quienes les fue entregada una gran cantidad de bendiciones y privilegios para prosperar. Un regalo que, a cambio, solo pedía algo sencillo: obedecer unas cuantas reglas que aseguraran nuestro bienestar.

Una de ellas, aparentemente menor, era en realidad vital: el descanso.

—La vida no es la obra que construyes con tus manos —dijo—. Es peligroso olvidar para qué fuiste creado. Seis días trabajarás, pero el séptimo descansarás de toda tu obra.

Y lo olvidamos. El hombre dejó de descansar. No se detiene jamás en su carrera por edificar su grandeza material. Ahora es esclavo de su propio vicio. Generaciones enteras trabajan hasta pudrirse por dentro y morir, sin comprender el sentido de su existencia.

En su frenesí, el hombre envenenó la tierra y todo lo que vive en ella, incluyéndose a sí mismo. Cada bocado, cada respiración, es una dosis de su propia codicia. El cuerpo no siempre cae de inmediato, pero tarde o temprano cede. Las familias se deshicieron en nombre de “la gran obra” de la humanidad. El individualismo devoró la comunidad. El vacío se llenó de soledad y tristeza.

Vi el interior de la humanidad: un lugar que habitamos sin mirar. Lo vi roto, dislocado. Me invadieron la vergüenza y una desesperanza abrumadora.

—Aun así —continuó el enviado, apartándome de la visión—, a tu padre se le concedió llegar hasta aquí en absoluta y total misericordia. El mal que engendra el mundo —y el que engendramos nosotros— parece ajeno, hasta que nos alcanza y se hace nuestro. Y entonces, en vez de remediarlo, reclamamos al que nos dio todo… incluso el último suspiro.

—Espero haberte sido de ayuda, hijo —dijo mi tío Joaquín antes de marcharse tan misteriosamente como vino.

Capítulo tres: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva.

Esa mañana desperté. Los días que siguieron a la muerte de mi padre fueron el comienzo de algo distinto.

Hoy, frente al ventilador, una chispa de esperanza me anima a seguir. La misma pregunta vuelve, pero su peso es otro:

—¿Por qué Moisés no entró en la Tierra Prometida?

Me atrevo a responderme. Moisés no fue el único que no entró. Tampoco lo hicieron todos los que salieron de Egipto junto a él. Una generación llegó; otra se quedó atrás. Porque el precio de la transformación es la renovación: nacer de nuevo.

Ahora creo que Moisés sale con nosotros de Egipto cada vez que despertamos y reconocemos que somos esclavos de nuestro propio faraón interior. Nos acompaña cuando logramos romper esas cadenas y caminar hacia el bien.

La Tierra Prometida no es un territorio. Es el espacio donde florece la plenitud del bien y la gratitud al dador de la vida. Lo veo con claridad: Moisés entra a la Tierra Prometida cada vez que un descendiente de Abraham despierta. Y lo ha hecho infinidad de veces.